枯萎的铃兰 —— 写在《极乐迪斯科》之后

这是一款2019年发行的角色扮演(RPG)游戏,玩家扮演的是一个刚从化学宿醉里醒来的中年男子,发现自己身处“褴褛飞旋”旅店。迷迷糊糊下楼来到大堂后,一个声称是你的搭档的男子在等你,并告诉你你们是来调查一起谋杀案的警察。游戏机制虽然一开始有点让人眼花缭乱,像是脑子里面有几个声音同时在说话,但是不复杂。主要的动作就是到处和人交谈,获取线索,操作也基本就是鼠标点点点。

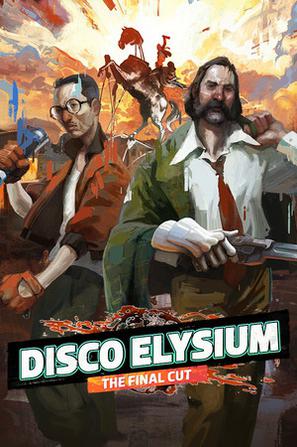

画面类似于油画风格,色彩浓郁细节丰富,下雪天很好看,人物们的模型也较为精致。在不同的场地有不同的配乐,比如在旅店一楼大堂傍晚时分就会播些舞曲风格,室外则是有点悲怆的低沉。文本量很大,只是构建世界观就足以让我读个头昏脑胀。除去破案主线外,还有许多其他人物携带着自己的故事和支线任务。配音是英文,可以听出来甄选了符合人物设定的不同口音。

介绍到此为止,以下开始剧透。

(这是steam point store的动态贴纸!)

我没玩过多少RPG游戏,但就有限经验和理解,角色扮演是玩家我去扮演游戏主角,主角的立场是相对固定的。然而这里“我”基本是白纸一张,确实“我”有名字,也有过去的生活,但是在“我”回忆起来之前约等于没有,而查案并不等着我慢慢回忆。所以在找回记忆和查案同时,我作为玩家,也在建构一个,或者至少一部分新的“我”,即主角。而且在我玩的过程中,感觉找回的记忆基本是一些客观信息:名字、家庭住址、从警履历、昨晚宿醉之前做了些什么… 很少有“我之前是个什么样的人”、“我的目标是什么”这样指向性很强的描述。所以主角的大多数行动其实还是依靠玩家的判断,即玩家的我是在借主角的“我”扮演自己。也可以说,游玩过程要使玩家面对自己。

啊,可是我害怕面对自己。然而发现这一点的时候已经玩了一段儿,也不会因为这个中途弃掉,所以玩了下去。以下就用我来指我和我的主角吧。

开始之前可以对自己初步设定智力、精神、体格、灵活的数值,也有已经设定好的智慧型或者大力水手型固定搭配可以选,但是我还是选了自定义,把许多点数放在智力上,然后是精神,这也许是我对自己的期望什么的吧。

一开始对于判定、技能点和思维阁有点迷糊,而且前两天还在熟悉城市甚至学历史,我还并不能联系起来各处利害。因为醒来身无分文还欠了旅店一笔住宿费,前两天我也在头疼筹钱的事。20雷亚尔每晚的费用只凭捡瓶子是不太够的,所以我在知道这应该是受贿的情况下接受了公会会长的搞笑支票。其实我不明白工会到底想要干什么,煽动罢工对抗公司,显然不是为了工人的利益;想要用渔村改建青少年活动中心也像是侵占渔村的手段。即使工会的姿态在这里,工人和渔村住户们仍然没得到什么实质性好处。工会会长艾尔弗特还是艾弗拉特的打手集团提图斯兄弟,像是被盲目利用的笨蛋好人,露比应该知道更多但是我还没能知道更多。很遗憾没能救下更多提图斯兄弟。

进展到卡拉洁处,事情逐渐变得可以联系起来:公司派来的雇佣兵和工会的打手们针锋相对,嗑药嗑迷糊的女间谍在中间斡旋。在这之前一点点,我逐渐找到了一些自己的东西:垃圾桶里的警察手册、车祸现场的警徽、被卖给典当铺的枪。在等待车祸现场退潮的时候,我和搭档坐在秋千上等,我甚至可以对着海鸥吹吹口哨。

这是少有的惬意时刻,因为未退去的潮水掩盖了这是辆警用车辆的事实,我还浑然不觉是谁犯下了这场事故。上次坐这么长时间还是因为金去送尸体给验尸处,我在广场旁边的长椅上坐了一个小时,只是在无聊地抠鼻子。

我的东西告诉我我的名字,告诉我已经从警18年,破了200多个案子(大概吧,也可能记错了)。我的头衔是“双重荣誉警督”。我问金什么是“双重荣誉”,他说每拒绝一次升迁,也就是离开一线,就会冠上一层荣誉,那也就是说我拒绝两次了。看来我是个喜欢亲手解决问题的深沉硬汉。

回到卡拉洁。她告诉我们一个嫌疑人,露比。听她说有动机,勘察现场有可能的行凶路线,问提图斯兄弟有可能的作案时间,我和金去追查她的踪迹。她好像知道我要去追她,而且她还很怕我,为什么?但是我没机会问到了,因为我挣扎着关掉灰域电波陷阱之后,她对着自己举起了枪。一个成功概率为72%的红色判定:劝说她放下枪,我判定失败了。所以我还没反应过来判定结果,子弹就“穿过了她霓虹色的头发。”我惊呆了,不仅因为线索断了,因为在关掉陷阱之前我好像已经认为她不是凶手,而是因为我,作为警察,没能救下她。即使她还可能是不法运输团伙一员,我也还没决定性证据。总之,她开枪之后,我自尊很受伤,又很内疚,但是不能让金也这样,还想要假装振作。

玩到这里我存了档告一段落。当天晚上突然想到,凶手不是露比的话,那会是谁。目前已知的人物中没有再有更契合的嫌疑人了。我在想会不会是我自己。我不知道我有没有不在场证明,但是作案条件我应该是有的。大概是沉没的车给我的影响吧,说不定我就是那样,会在酒精和烟,甚至更糟糕的东西的催化下,干出这种离谱事的人。所以我才大唱圣桑小教堂的哀歌,所以我才说着“我不配持枪”把它卖到当铺;所以我才在一开头把自己往死了喝。越想越觉得很有可能是我。

我基本已经认定了,但是回到“褴褛飞旋”撞上了审判现场。冲上去之前我忘了先把枪拿在手里,所以对峙途中没有冒险趁机开枪,但是很遗憾,我的“能说会道”极为有限,所以我也没能有效斡旋,眼睁睁看着这帮雇佣兵打倒一片工人。和看到露比开枪时候一样的无力感成倍席卷了我。我不能不介入,因为游戏不让我退出,而且也不能让雇佣兵滥用武力在街头随便杀人,但是我又没强大到能够保护偏弱的工人一方。还好故事给了我一个机会至少让我稍微救了一下金。

我受伤后再次醒来,金安慰了我一下,但是不让我喊痛。卡拉洁走了但是留下了另一条线索,指向了另一个嫌疑人可能在的地方。我和金准备去小岛上找找,一出“褴褛飞旋”的门,就看见用血液和重燃油混合物写成的,应该是法语吧,“总有一天我会回到你身边”。我接下了点燃涂鸦的任务,但没能完成它。我们直接冲向小岛,发现老兵,目击竹节虫,回到大陆,遇到来接我的同事,听他们说过去的我,听金总结这一周的我,笨拙地拿出警徽还把它掉地上了,邀请金加入我们,然后一起回加姆洛克,在其他人都上车之后和维尔默久违地握手,然后互相搀扶着上车。这就是我第一周目的结尾。我们找到了嫌疑人,有足够的证据,不太充分的动机;我们尽力阻止了审判,但是失去了7条生命,也没能缓解工会和公司的针锋相对;我发现了书摊前读者失踪的丈夫,但是是尸体;我听穿运动服的男人叫我“Tequila Sunset”还给我讲了两个故事,但是没能验证他就是程序员苏娜的老板;我在梦中见到了德洛丽丝·黛,但是小雕像也没能挽留她,人道主义终究离我而去。

老兵藏身的小岛上开满了铃兰花,象征着工党起义部队的伊苏林迪百合。其实对于整个世界观的历史沿革我并没完全明白,只是模糊感觉公司和工会代表两种意识形态在对抗,但是联盟、ICP和RCM在其中是什么角色并不清楚。我也没有旗帜鲜明地支持哪一边,一方面是我不了解马佐夫经济政治学,我也不想支持种族主义,另一方面是公司和工会都在监视我,而且我也不知道对于工人和渔村居民们来说哪边更好。所以很多关于政治立场的回答我都选了最模棱两可的话,或者干脆“我不懂政治。” 手册里给我的判断是康米略多于法西斯,也只是多一点而已。听老兵讲过他的故事之后,我模糊感觉到了意识形态有多重,重到他流亡了五十年,用瞄准镜观察了整个马丁内斯。曾经推翻封建制度的工人们,没能抵抗住来自外部联盟的火力,只在逃兵心里、地堡和一些大学生住处留了一点点白星。现在的工会,表面上说是为工人,暗中想要把控兴奋剂流通网络,占据渔村土地,我看到的工人要么被当枪使,要么随时准备逃跑,要么被煽动成了工贼。穿着华丽开着游艇的公司代表,带着压倒性的火力来到港口,因为罢工影响了他们的利益。操着西欧口音的官僚周日会来这里看海景,他有一套又一套辞令,却没给我什么有用的东西。老兵所坚持的康米,如同我们看到的竹节虫一样,如果不亲眼看到绝对没法相信它存在。竹节虫也告诉我,它会看着我们,如果我们死去,它会从我们的尸体上再度开出花来。或许康米也是这样,当相信或者不相信它的人们再度陷入混乱,它会再次出现。我们有竹节虫的照片,也有每年春天提前开放的铃兰。

想着还有一些小任务没做,我读档到了受伤刚出门的时候,去买了包烟点燃了涂鸦,但它什么都没对我说。我想用电台问问有没有验尸结果,但是发现电台在被监听。我去和仅存的两个提图斯兄弟说话,表示哀悼和道歉,设法鼓励他们再鼓起勇气承担工人们的护卫。我发现加斯顿·马丁坐在我坐过的长椅上,我问他怎么了,他说雷内去世了,痛哭流涕地骂了一通这个他认识79年的朋友,又涕泗横流地承认自己爱他。我把从雷内那里拿来的合照留给了他,即使上面两个人都已作古。我去港口发现只剩马列拉,他说他会伺机而动不妙就跑。我去广场的诗人司机那里,骗他说露比跑了,他说这才像她,并说他已经不讨厌我了。

到这里才觉得到了结局的样子,虽然我还没去和每个人告别。

但我也有想做还没做的事,我想搞清楚阳台上的吸烟者是怎么回事,想知道怎么更加硬核,想知道我如果和安德烈一起跳舞会怎么样。这些可能要留待二周目了吧。