诺贝尔文学奖

瑞典学院颁发的诺贝尔奖之一,根据诺贝尔的遗嘱,每年表彰“在文学领域创作出具理想倾向之最佳作品者“。

首届诺贝尔文学奖于1901年颁发,每一位获奖者都会得到一块奖牌,一份获奖证书,以及一笔不菲的奖金,奖金的数额每年会有变化。

1904年、1917年、1966年和1974年将奖项同时授予了两位获奖者。

1914年、1918年、1935年、1940至1943年因各种原因没有颁奖。

1915年、1919年、1925年、1926年、1927年、1936年、1949年和2018年延迟一年颁发奖项。

首届诺贝尔文学奖于1901年颁发,每一位获奖者都会得到一块奖牌,一份获奖证书,以及一笔不菲的奖金,奖金的数额每年会有变化。

1904年、1917年、1966年和1974年将奖项同时授予了两位获奖者。

1914年、1918年、1935年、1940至1943年因各种原因没有颁奖。

1915年、1919年、1925年、1926年、1927年、1936年、1949年和2018年延迟一年颁发奖项。

76

来自:豆瓣读书

托马斯·斯特恩斯·艾略特,(Thomas Stearns Eliot,1888年9月26日-1965年1月4日),美国/英国诗人、评论家、剧作家,其作品对二十世纪乃至今日的文学史上影响极为深远。1948年,60岁的艾略特迎来了他一生中最大的荣誉——诺贝尔文学奖。

艾略特1888年9月26日出生于密苏里州的圣路易斯,他的家境十分优越,父亲是公司总裁,母亲原是教师,后成为一名志愿者积极参与社会工作。艾略特是家中最小的孩子,母亲与五个姐姐的过分照...

77

来自:豆瓣读书

安德烈·保罗·吉约姆·纪德(法语:André Paul Guillaume Gide 法语发音:[ɑ̃dʁe pɔl ɡijom ʒid],1869年11月22日-1951年2月19日),法国作家,1947年诺贝尔文学奖得主。纪德的早期文学带有象征主义色彩,直到两次世界大战的战间期,逐渐发展成反帝国主义思想。

纪德擅长虚构和自传书写,在文字间展露他的人格中,因拘谨保守的教育和狭隘的社会道德主义分裂而成的两面:冲突和至终和谐。他的作品描绘了严谨...

78

来自:豆瓣读书

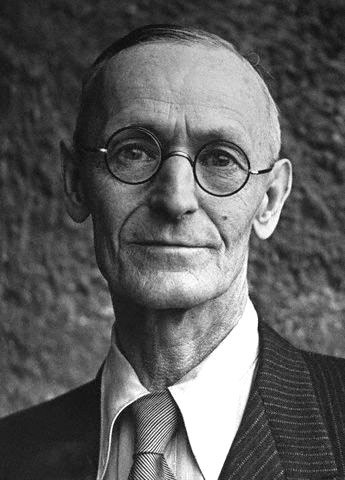

赫尔曼·黑塞,德国作家,诗人。出生在德国,1919年迁居瑞士,1923年46岁入瑞士籍。黑塞一生曾获多种文学荣誉,比较重要的有:冯泰纳奖、诺贝尔奖、歌德奖。1946年获诺贝尔文学奖。1962年于瑞士家中去世,享年85岁。爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品有《彼得·卡门青》、《荒原狼》、《东方之旅》、《玻璃球游戏》等。

79

来自:豆瓣读书

加夫列拉·米斯特拉尔(Gabriela Mistral,1889-1957)智利女诗人。出生智利首都圣地亚哥市北北的维库那镇。当都是的父亲在她岁时弃家出走,不知去向。她自幼生活清苦,未曾进过学校,靠做小学教员的同父异母姐姐辅导和自学获得文化知识。1945年,“因为她那富于强烈感情的抒情诗歌,使她的名字成为整个拉丁美洲的理想的象征。”她获得了诺贝尔文学奖,成为拉西美洲第一位获得该奖的诗人。

80

来自:豆瓣读书

约翰尼斯·延森,丹麦小说家、诗人。他的第一部文学作品是《卡塞亚的宝物》,后长篇小说《丹麦人》出版,由延森根据学生时代的经历写成。从此,延森成为一名职业作家。从1897年起创作了30多篇描写家乡西玛兰风土人情的短篇小说,后来结集出版了《西玛兰短篇小说集》,该小说集连续再版达几十次之多,为延森赢得了世界声誉。

81

来自:豆瓣读书

弗兰斯·埃米尔·西兰帕(Frans Eemil Sillanp 1888年9月16日-1964年6月3日),芬兰作家,1888年出生于芬兰坦培雷市,曾考入赫尔辛基大学攻读数学和生物学,后因经济困难中途辍学,从事文学创作以谋生。主要作品有长篇小说《神圣的贫困》《少女西丽亚》《夏夜的人们》等。《神圣的贫困》是其成名作,1939年,西伦佩因“在描写两样互相影响的东西——祖国的本质,以及该国农民的生活时——所表现的敏锐的洞察力和细腻的表达手法...

82

来自:豆瓣读书

赛珍珠(英语:Pearl Sydenstricker Buck,1892年6月26日-1973年3月6日),美国旅华作家,曾凭借其小说《大地》(The Good Earth),于1932年获得普利策小说奖(Pulitzer Prize),后在1938年获得诺贝尔文学奖,也是目前同时获得普利策奖和诺贝尔奖的唯一女作家,以及作品流传语种最多的美国作家。

1892年6月26日,赛珍珠出生在美国西弗吉尼亚州,父亲是美南长老会的传教士赛兆祥。父母亲在她出生3个月时一同来到中国江苏清江...

84

来自:豆瓣读书

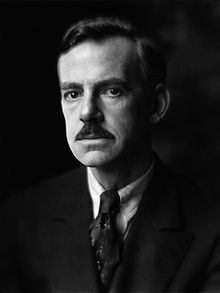

尤金·奥尼尔 (Eugene O'Neill,1888——1952),美国著名剧作家。一生共4次获普利策奖(1920,1922,1928,1957),并于1936年获诺贝尔文学奖。

奥尼尔才华横溢,擅长写作悲剧。他是探索人复杂心理的大师,写作题材相当广泛;他认为在他的时代的“毫不协调、支离破碎、没有信仰的节奏”,努力发掘人的欲望及失意的根源。

奥尼尔对美国戏剧的发展有划时代的影响,一生坚持不懈地革新戏剧艺术。他首次把现实主义乃至自然主义的传...

85

来自:豆瓣读书

路伊吉·皮兰德娄(1867~1936),意大利小说家、戏剧家。1934年获诺贝尔文学奖。获奖理由:“他果敢而灵巧地复兴了戏剧艺术和舞台艺术”。

20世纪初,皮兰德娄开始发表小说,从长篇小说《被抛弃的女人》(1901)中,明显地看出真实主义的影响。此后的作品逐渐形成了自己的风格,其中自传性长篇小说《已故的帕斯加尔》(1904)被评论界誉为意大利20世纪叙事体文学作品的典范。为皮兰德娄赢得世界声誉的,是他创作的一系列怪诞剧...

86

来自:豆瓣读书

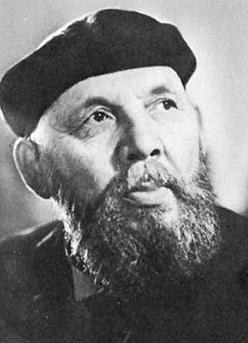

伊凡·亚历克塞维奇·蒲宁(Иван Алексеевич Бунин,Ivan Alekseyevich Bunin,1870.10.22~1953.11.8),俄国作家。1933年诺贝尔文学奖得主。

生于俄国波罗纳捷市破落贵族家庭。父亲阿历克谢·尼古拉耶维奇·蒲宁将财产挥霍一空,母亲柳德米拉·亚历山德罗夫娜常难过落泪,后来全家被迫迁居到祖父的布蒂尔基田庄,后寄居外祖母的奥勒尔省庄园,蒲宁的童年在宁静的乡村生活度过。1881年蒲宁在叶列茨县贵族男...

87

来自:豆瓣读书

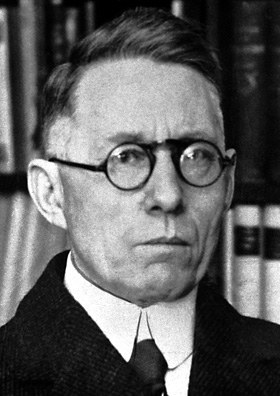

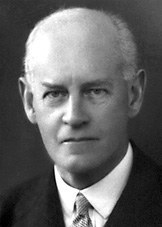

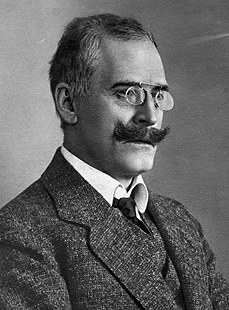

约翰·高尔斯华绥(英语:John Galsworthy,1867年8月14日-1933年1月31日),英国小说家、剧作家,1932年诺贝尔文学奖获得者。

高尔斯华绥在英格兰萨里的一个富裕家庭出生,曾在哈罗公学和牛津大学新学院学习法律,1890年成为讼务律师。但他取得律师资格后并没有执业,而是出国帮助打理家族生意,旅程中认识了作家约瑟夫·康拉德。高尔斯华绥在1895年开始写作,1897年的短篇故事集《天涯海角》(From the Four Winds)是他出版...

88

来自:豆瓣读书

埃利克·阿克塞尔·卡尔费尔特(Erik Axel Karlfeldt 1864—1931)瑞典诗人。主要作品有诗集《荒原与爱情》、《秋天的号角》等。1931年,“由于他在诗作的艺术价值上,从没有人怀疑过”而追授诺贝尔文学奖。诺贝尔文学奖只授给活着的作家,唯一的例外是瑞典诗人卡尔费尔德。他身为该奖评委和终身秘书,几次提名颁奖给他,他都因为避嫌而推辞,直至他退休后去世半年才获得该奖。

89

来自:豆瓣读书

辛克莱·刘易斯(1885~1951)美国作家。1914年,他的第一部长篇小说《我们的雷恩先生》问世。主要作品有《大街》、《巴比特》、《阿罗史密斯》等。1930年作品《巴比特》获诺贝尔文学奖。获奖理由:“由于他充沛有力、切身和动人的叙述艺术,和他以机智幽默去开创新风格的才华”。辛克莱·刘易斯是美国第一位诺贝尔文学获获得者,他的文学创作生涯可划分为三个时期,1920-1929年是其“黄金时期”,他创造了地地道道的美国风格...

90

来自:豆瓣读书

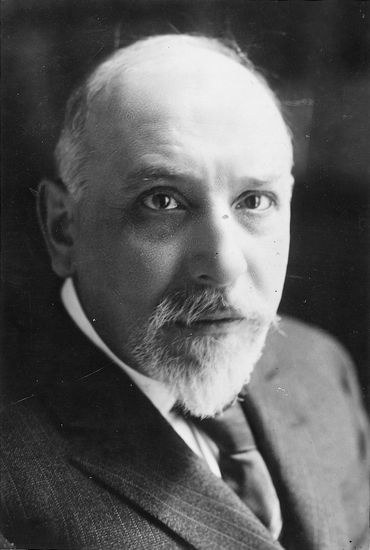

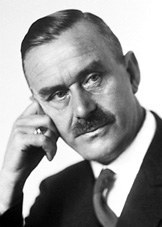

保尔·托马斯·曼(Paul Thomas Mann,1875.6.6~1955.8.12),德国作家。“由于他那在当代文学中具有日益巩固的经典地位的伟大小说《布登勃洛克一家》”而获诺贝尔文学奖(1929)。主要作品有小说《布登勃洛克一家》《魔山》等。

91

来自:豆瓣读书

西格丽德·温塞特(挪威语:Sigrid Undset,1882年5月20日-1949年6月10日)是一位挪威小说家,1928年诺贝尔文学奖获得者。她最著名的作品是描述中世纪斯堪的纳维亚生活的现代主义长篇小说──《新娘·主人·十字架》(Kristin Lavransdatter)三部曲。温塞特出生于丹麦凯隆堡,当她两岁的时候,全家移居挪威。1940年,温塞特因为反对纳粹德国和其威瑟堡行动而从挪威流亡到美国;1945年第二次世界大战结束后,她重返挪威。

92

来自:豆瓣读书

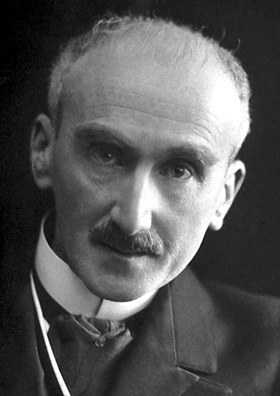

亨利·柏格森(Henri Bergson,1859.10.18~1941.1.4),法国犹太裔哲学家,文笔优美,思想富于吸引力,诺贝尔文学奖(1927)得主。从中学时代起便对哲学、心理学、生物学发生兴趣,尤其文学。他反对科学上的机械论,心理学上的决定论与理想主义。他认为人的生命是意识之绵延或意识之流,是一个整体,不可分割成因果关系的小单位。他对道德与宗教的看法,亦主张超越僵化的形式与教条,走向主体的生命活力与普遍之爱。其写作风格...

93

来自:豆瓣读书

格拉齐娅·黛莱达(Grazia Deledda,1871—1936)出生在意大利撒丁岛中部努奥罗市一个很有声望的家庭里,父亲是当时的努奥罗市的市长。她从小聆听大人们在夜室里讲述有关撒丁岛的古老传说,15岁便开始文艺创作。她的早期作品《正直的灵魂》(1895)、《邪恶之路》 (1896)以犯罪、忏悔为主题,描写了撒丁岛人在古老的宗法制度下所涉及的一系列道德问题。20世纪初期,她着力创作了《埃里亚斯·波尔托卢》《灰烬》《风中节苇》《...

94

来自:豆瓣读书

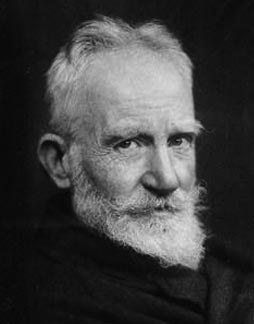

萧伯纳(George Bernard Shaw,1856年7月26日-1950年11月2日),直译为乔治·伯纳德·肖,爱尔兰剧作家,1925年“因为作品具有理想主义和人道主义”而获诺贝尔文学奖,Alan Lerner曾改编其喜剧作品《卖花女》(Pygmalion)成音乐剧《窈窕淑女》(My Fair Lady),该音乐剧又改编为好莱坞同名卖座电影而家喻户晓。

萧伯纳在爱尔兰的都柏林出生。父亲是法院小官吏,后经商破产,酗酒成癖,母亲带他离家出走到伦敦教授音乐。受到...

95

来自:豆瓣读书

弗拉迪斯拉夫·莱蒙特(Władysław Reymont,1868—1925)波兰作家。主要作品有长篇小说《福地》和四卷本长篇小说《农民》等。1924年被授予诺贝尔文学奖,获奖理由“我们颁奖给他,是因为他的民族史诗《农民》写得很出色”。

96

来自:豆瓣读书

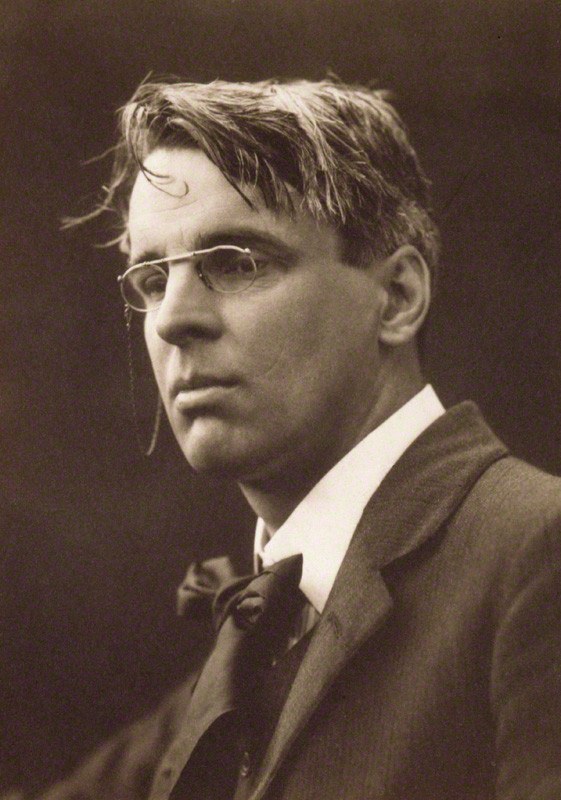

威廉·巴特勒·叶芝(英语:William Butler Yeats,1865年6月13日-1939年1月28日),亦译“叶慈”、“耶茨”,爱尔兰诗人、剧作家,神秘主义者。叶芝是爱尔兰凯尔特复兴运动的领袖,也是艾比剧院的创建者之一。

叶芝早年的创作仍然具有浪漫主义的华丽风格,善于营造梦幻般的氛围,例如他在1893年出版的散文集《凯尔特的薄暮》便属于这种风格。然而进入不惑之年后,在现代主义诗人伊兹拉·庞德等人的影响下,尤其是在其本人参与...

97

来自:豆瓣读书

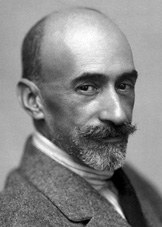

"哈辛特·贝纳文特(Jacinto Benavente ,1866-1954),1866年出生于马德里一个著名的儿科医生家庭。年轻时曾在马德里大学研读法律,却对戏剧产生了浓厚的兴趣。由于他的父亲恰好是诺贝尔文学奖得主、戏剧家埃切加赖的私人医生,这使贝纳文特能够欣赏到很多戏剧演出。后来他加入了一个剧团,在巡回演出中,他广泛接触了社会。\r\n1894年,他的剧本《别人的窝》在马德里上演大获成功,从此便一发而不可收。他一生创作剧本百余部...

99

来自:豆瓣读书

汉姆生(Knut Hamsun,1859年8月4日-1952年2月19日),挪威作家,1920年诺贝尔文学奖获得者。主要作品有《大地的成长》、《神秘的人》、《饥饿》和《在蔓草丛生中的小径》等。他信奉德国哲学家尼采的哲学。曾在各大报纸上发表赞扬希特勒侵略行为的文章。德国侵略挪威后,仍继续这一行为。1946年被挪威最高法院判为叛国罪,被软禁在奥斯陆一家老人院。1952年在老人院逝世。

100

来自:豆瓣读书

卡尔·弗里德里希·格奥尔格·施皮特勒(Carl Friedrich Georg Spitteler,1845年4月24日-1924年12月29日),瑞士诗人和小说家,1919年诺贝尔文学奖得主。

施皮特勒出生在瑞士巴赛尔附近的小城利斯塔尔的一个官吏家庭。先后在苏黎世大学攻读法律,在海德堡、巴塞尔研究神学。作家获得学位后,应聘至圣彼德堡作教师。

从1900年至1905年,施皮特勒集中精力,创作《奥林匹亚的春天》。这首诗通过希腊神话诸神争娶赫拉以获王位的...

什么是豆列 · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在豆瓣上看到喜欢的内容,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。