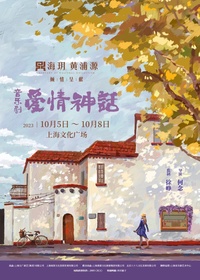

音乐剧版和电影原版的差异

这剧上海话比例比我想象中高好多,音乐剧剧情除了把画替换成音乐,走线基本和电影一致,故事交代得比我想象中完整,不过风格略有不同,电影里衡复区域的文艺气息较浓,语言幽默中带些自嘲和讽刺,基调更像一幅悠然的世情生活长卷,而音乐剧的市井气息更厚,加入了更多苏北话的元素,语言喜剧色彩加重,整体更像一部热闹的轻喜剧。

这一明显的风格差异在老乌的选角上最能体现,老白和三位女士的选角我觉得和电影版是一致的非常贴合,所以宣卡时看到几位女演员就直接下单了,选得非常靠谱。而老乌,王厂长和周野芒老师可谓大相径庭,影版老乌感觉是有点文化追求和文艺气息的老克勒,虽然游戏人间爱吹吹牛但罗兰的故事在他嘴里说出来有一种信服感,是会在心中保留一段感情的带有理想主义色彩的人,逝去时也带给观众一阵惆怅。王厂长呢就给人一种混江湖的感觉,发型气质看上去像是嚯胖嚯到哪算哪的类型,隔三差五喝酒开party棋牌桌不缺朋友的人,更现实、烟火气更重,所以罗兰的故事在他嘴里说来没有什么信服力,这种气质也使得老白和老乌彼此挚友感和精神上的契合削弱了,取而代之的是那种穿开裆裤的兄弟情,所以吵架那段台词虽然和电影台词几乎是一样的,但表达出来的感觉是完全不同的,一方有捅破窗户纸的撕扯感,一方更像一出闹剧更舞台化,而最后改编也加入了一场类似于追思会的音乐会,配合大屏幕的老照片和那些往事,更像在纪念离经叛道中年急病而逝的欢喜冤家老兄弟和那些青春岁月(嗯,男人写戏就是这样),舞台戏剧感加强了,而影版则是生活中一个老朋友带着他的故事和秘密意外离世了,情绪更为平缓带着生活的节奏,给人的后劲也更大。如果要问我,我肯定喜欢原版的表达,因为罗兰的故事在全片结尾处很重要极具罗曼蒂克色彩,是这部戏的戏眼。但是音乐剧根据演员和舞台的变化做这样的改编也是可以接受的,可这样改,罗兰的故事放在里面就有种违和感,拿又拿不掉毕竟点题爱情神话,改编也使得故事在收尾时重点变了,从爱情神话变成了兄弟友情,就算加了一段上话门口的李小姐和老白,也没把这股劲扭回来。

我看的时候感觉上半场节奏是明显好于下半场的,上半场李小姐妈妈和李小姐那段舞台改编得很出色,徐磊老师不亏是滑稽戏演员,这沪语唱段的拿捏一出口就是不一样,功底在的,全剧那么多上海话唱段只有这段是最对味的,中国音乐剧演员在欧美唱法上的学习和练习很多,但在本土唱腔和戏曲上的学习太少,可这恰恰是非常合适本国语言发音的。安福路那段改编做了更多市井化的处理,比如乖乖隆地咚加强苏北话(但其实在小菜场里苏北裔占比并没有那么大吧,如果是各种小工种或者三把刀行业苏北裔人多还比较符合实情,像小鞋匠就很贴),还有就是安福路小公主的加入,老实说挺标签化,尤其那句“子孙满堂”很刻意的调侃,何况人家又和小菜场没关系啰,那怎么不把安福路网红和长枪短炮的老爷叔们一起加进来调侃一下,我想如果是女导演这部分肯定不会这么改。

三位女角色相对电影其实发挥更小,比较表面化,不过受限于音乐剧舞台也无法面面俱到更深入,再说音乐剧重点还是放在了老白和老乌的赤裤兄弟情,对于女性角色也只能点到为止。相对而言李小姐的自画像给我印象更深一点,蒋倩如除了上海话部分一般其余还是挺贴的。格洛瑞亚和蓓蓓的单人part都放在下半场,格洛瑞亚的单人部分和电影基本一致不过那段我电影里也麻麻的,丁臻滢初登场时我稍觉夸张了点,看到后面倒是觉得这种演绎使得这个人物可爱度增加了,尤其晚场时我在三楼,在舞台上很抓我眼球,咂得蛮有劲的,而那段瞬间落寞的戏,走台的步伐、语音的高低和肢体表现比电影的特写镜头更能打动我。蓓蓓的单人part主要围绕着一句话展开,就是“我不过犯了一个男人都会犯的错”,怎么说呢,电影里这句话更多是对社会现状的一种调侃,本是源自网络的梗,是没有更多嚼头的,而把这句话反复咀嚼编出一长串词写成一首歌就没劲了,而且蓓蓓的部分本来就比较少,这首歌一放倒成了这个人物在剧中的主题曲了,我觉得蓓蓓是不会执着于什么错不错的,过都过了的事,老黄历都翻了800页了,错不错是老白在纠结的事,蓓蓓早不放在心上了,更洒脱的更享受生活的歌曲才适合表达蓓蓓这个人物的性格,这也是女性自我视角和男性视角下女性的差异吧。拉丁舞那段舞台的改编倒是不错,有些趣儿,赵嘉艳的表演也是可圈可点的,可惜受限于篇幅,表现空间也不大。全剧最喜欢的一段戏也来自于三个女人,原剧本里戏剧效果最强的这场饭桌戏作为上半场的首尾收得非常好,真真是三个女人一台戏,尤其是老乌说到“女人们要造反了”,三个女人站上饭桌齐声唱到“一个女人这辈子没造过反是不完整的”,一直唱到大幕落下,真的击掌叫好,咂劲,这段我可以多看两遍。

其他演员和角色方面,宗俊涛的老白演得很不错,虽然上海话洋泾浜但是调调是对的,讲起来有些音不标准影响也没有那么大(第二场比首场时语言方面调整了,玛雅小演员首场说上海话比例更高,第二场时和宗、蒋的对手戏大多都调整成了普通话,确实对戏时小朋友讲上海话而大人不讲或者不流利会显得很奇怪),除了语言方面,宗对老白这个角色的性格、气质拿得还是很透的,某种程度上比徐峥的影版更讨人喜欢更可爱一些。配角方面年蔓婷的洋洋一开嗓挺让人耳朵一亮的,白鸽还可以但他统共两句上海话结果连爷叔都念不好(不知道念了个啥,这两个字挺简单的吧稍微用点心都不至于),还有就是我觉得很出彩的配角小鞋匠。赵毅劼的小鞋匠在年龄上比较年轻,这一点我觉得制作组还是该做一些调整,音乐剧版明显不像老白的同龄人,但台词还是一句不改,细节上不够,除开这一点我觉得赵毅劼的方言台词处理得很好,上海话和苏北话的切换非常丝滑,有时整句上海话里冒出一个苏北话音的字节,这种台词处理很细腻很惊喜,表演节奏也不错很活络,两个唱段显摆和爬楼梯表现力也是足够的,还有第二场时我才看出来首末登场的长毛和小鞋匠原来是一个人演的,算是整场让我很有印象的配角演员了,看完就记了下名字。

比起表演和剧情,剧中有些歌曲的编排设置我不太受用,歌词上的梗太多了内涵不足,比如下坡路里加上逃避可耻但有用的老梗,还有前面说过的小菜场,蓓蓓那首词里反复强调的犯了个错,这些都不是什么新鲜的网络梗了,一方面新意不足,其次这些话如果是网络对答还有些小俏皮小幽默,但放在词里过度放大就毫无乐趣了,语言的效果无法原封不动转化成歌词,而下坡路这句人生的慨叹和疲惫加入逃避可耻但有用使得整首歌的词呈现一种拼凑感和抖机灵式小聪明。全剧收尾处有一段改编是我最不喜欢的,就是讨论男人笔下的女角色刻板单一化,结果接了首《关你P事》,歌词大致是说不要在意别人的目光做自己,先不说内容表达只说这和之前的剧情有啥关系?完全风马牛不相及嘛,要么制作组和导演不知道该怎么接这个对他们有些尖锐的话题,就加一段无关的但导演想要自我表达的内容,于是有了这首歌,反正我看的时候完全莫名其妙,甚至接在讥讽后面有种隐隐的不服气和“闭嘴感”,就不知道我今天写这段在制作组看来是不是也算“关你P事”呢,只能说大概有些男人写戏就是这样的吧,男性主创和女性主创主导的戏在音乐剧版和影版上展现了微妙的差异,虽然剧情是完全一样的,但风味却截然不同。 全剧的音乐、编舞方面整体比较百老汇,所以电影里那种具有东方韵味的世情色彩在褪色,取而代之的是纯西方的百老汇式的表达,上海这座城市江南底色还是很重的,所谓的海派是近代中国从封建农耕手工业城镇到资本工业城市的转变时产生的,部分西化的生活习惯只是表面,内在更多是现代化和城市化的东方人,百年前张爱玲女士早已看透“上海人是传统的中国人,加上近代高压生活的磨练,新旧文化种种畸形产物的交流,结果也许是不甚健康的,但是这里有一种奇异的智慧。”所以单一的百老汇式舞台就算加上本土化的方言又增添了市井特色,依然对于这座东方城市的内核表现力不足,中国音乐剧如何融合创造出自己的方式而不纯纯照搬舶来的方法来表达自我来讲好一个故事,看来还有很长的一段路要走。当然在如今的音乐剧市场,这样的大剧场剧已然超越及格线很多了,是一部能让不看音乐剧的观众来看也可以会心一笑的合家欢(当然如果不在上海本土观看,脱离了语言环境,不知道还有没有这个效果)。